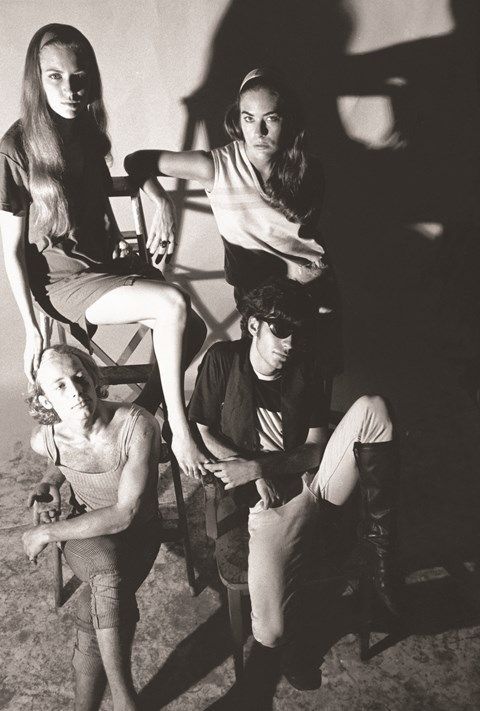

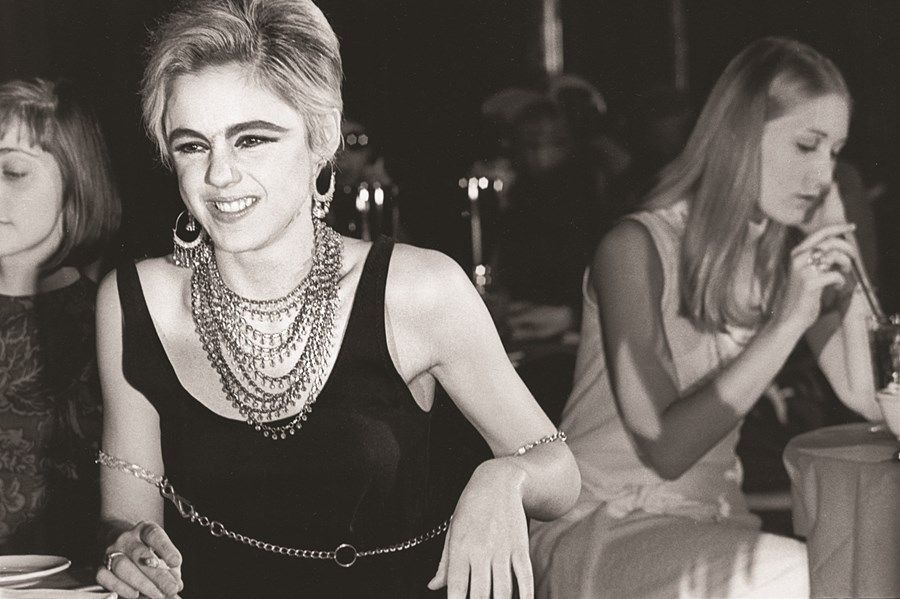

Stephen Shore raconte la vie de la Factory en quelques photographies.

Le 28 janvier 1964 à New York, précisement au cinquième étage du 231 East a 47ème rue, existe un endroit phare de la culture arty et aisée new yorkaise : la Factory, d’Andy Warhol.

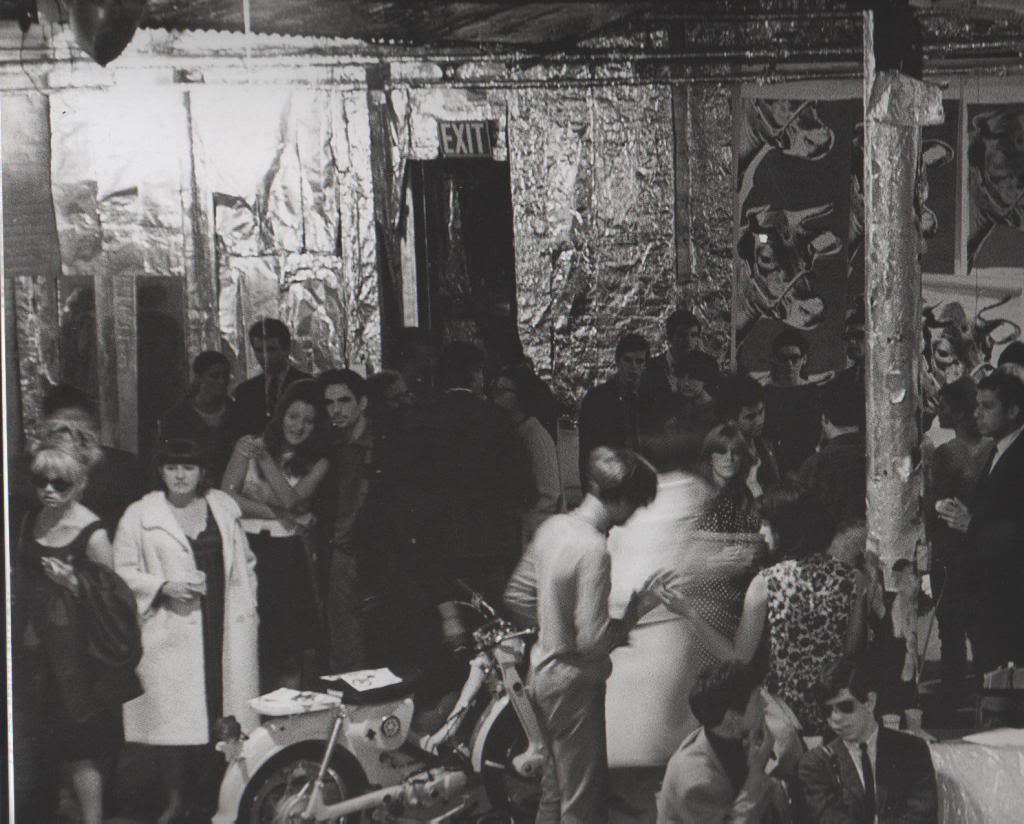

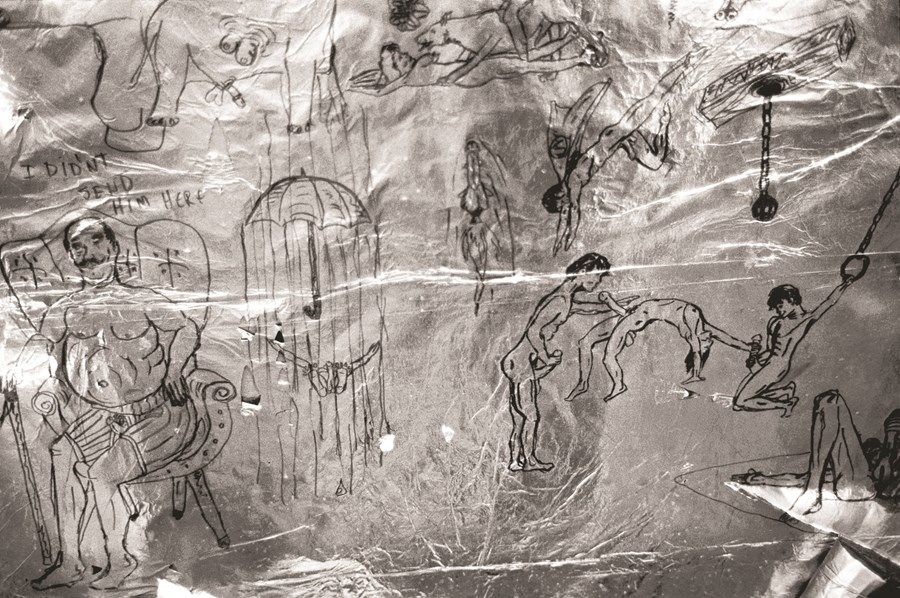

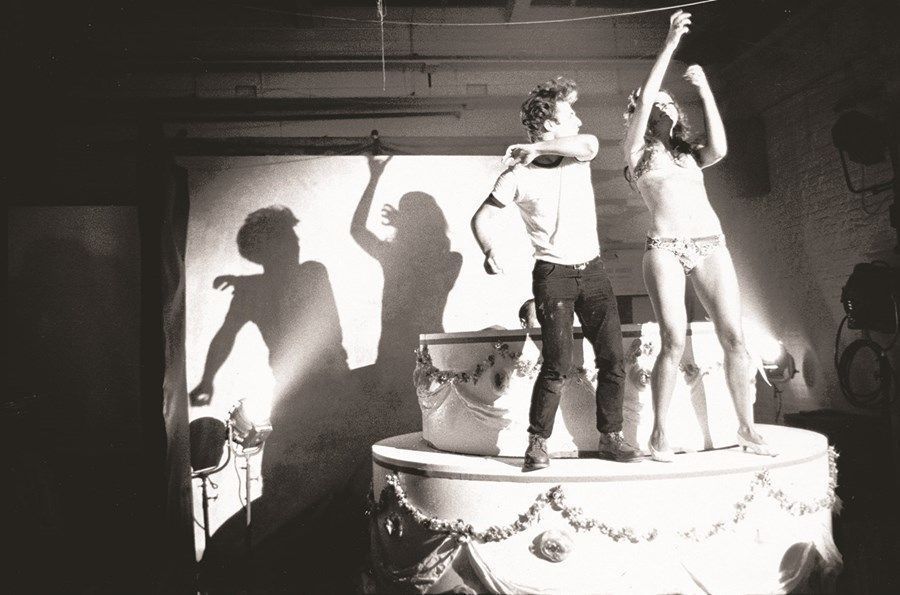

L’espace ne se contente pas d’être un immense loft habité par un groupe de potes artistes et un peu (beaucoup) fous; c’est un réel espace dédié à la création artistique sous toutes ses formes et aussi à la fête. C’est dans cet endroit que Warhol sérigraphie l’ensemble de ses réalisations, grâce à un grand atelier mettant à disposition tout le matériel nécessaire aux impressions. Jusqu’à son déménagement en 1968, la Factory s’appelle The Silver Factory car ses murs sont recouverts de papier argenté ! Puis, c’est au sixième étage du 3 Union Square West que la Factory et tous ses membres posent leurs valises. Le lieu est une sorte de Paradis, un espace complètement multi-fonctions : galerie d’exposition, studio de tournage, club et salle de projection font partie des espaces proposés afin d’offrir aux artistes le lieu pour créer, et à la jet-set new yorkaise tout ce dont elle a besoin de soirées pour être rassasiée.

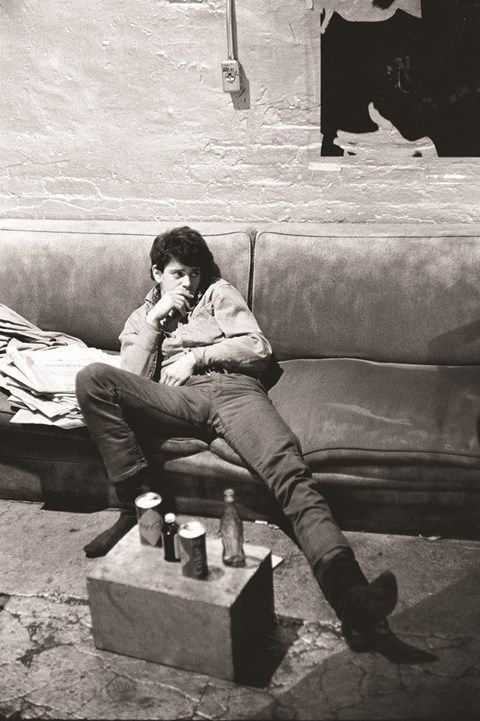

La Factory est alors le repère d’un super-star-system underground, et le repère effervescent de créativité des artistes dans les années 70.

–

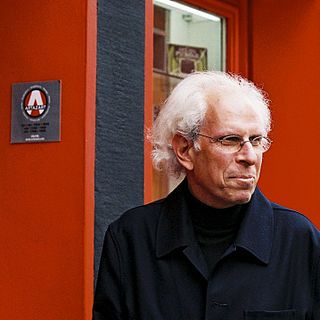

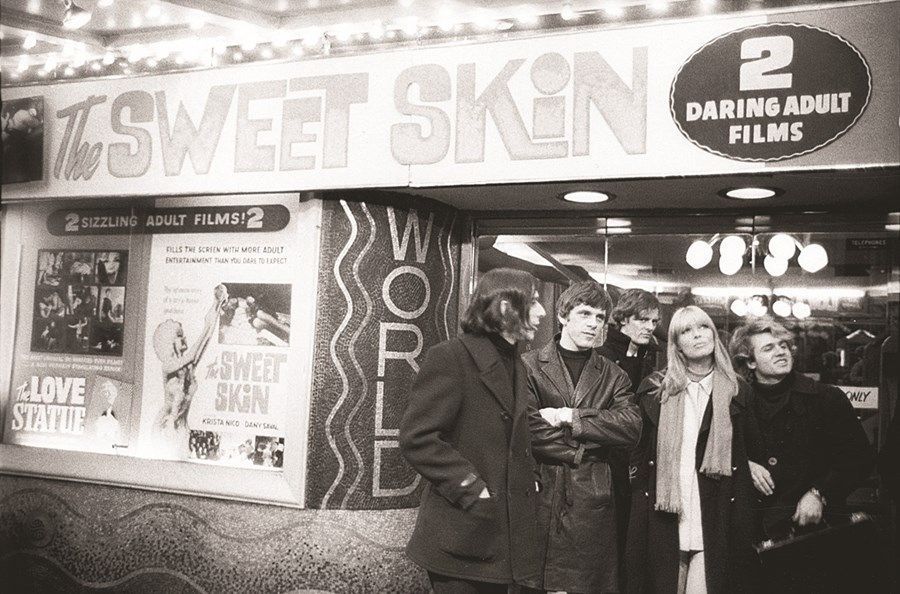

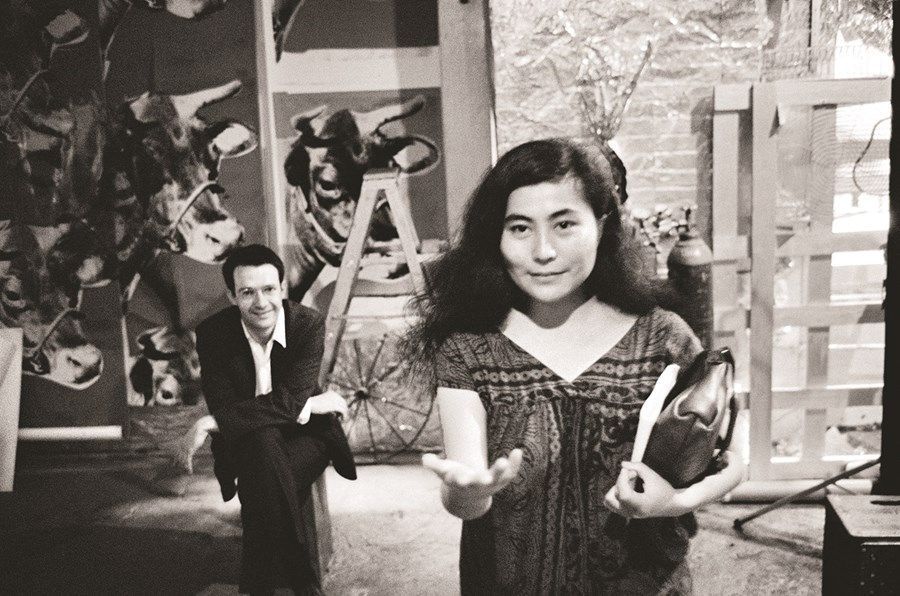

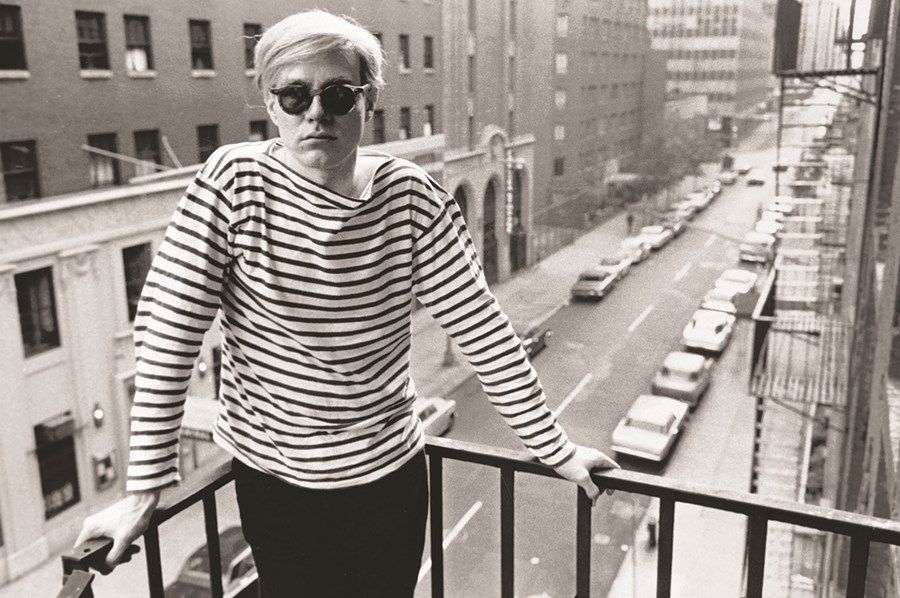

Les belles années de Warhol & co ont été suivies de près par quelques photographes qui furent les acolytes de l’artiste pop. Parmi eux, Billy Name, Nat Finkelstein et Stephen Shore. C’est à ce dernier que l’on doit les photographies suivantes !

À 10 ans, il dévore le livre American Photographs de Walker Evans, et à 17 ans, sa rencontre avec Andy Warhol à New York lui permet de passer 3 ans à ses côtés. Témoin objectif de la vie qui file entre les murs du célèbre appartement, il capture tout ce qu’il veut sans limites ni contraintes : le quotidien, les gens, sa bouffe, un peu tout et rien. Refusant la sélection artistique et esthétique, il n’est pas surprenant de déceler dans son travail le désir d’être le plus simple possible, et surtout le plus objectif.

En 1995, année où il découvre la photographie couleur, Stephen Shore a une révélation : l’alliance des coloris sur papier glacé est pour lui le synonyme d’une réalité objective enfin envisageable (semblable à ce que chacun voit avec ses propres yeux), en réaction au noir et blanc institutionnel et normé.

Source

Dazed

Stephen Shore

Web

Alain, journaliste pour OpenMinded, se spécialise dans l’univers people et la scène musicale. Sa plume acérée capte les dernières tendances et les scoops des célébrités, offrant un contenu engageant pour un public averti.